手話通訳者は、手話を必要とする聞こえない方のニーズに応えます。

聞こえない方の社会進出が進んでいるので、ちょっと想像もつかないような現場に行くこともあります。

ただし、一部お引き受けできない内容もあるようです。(派遣元による)

私たちが一番多く派遣される現場は医療関係です。

総数の7割くらいは医療現場の手話通訳です。

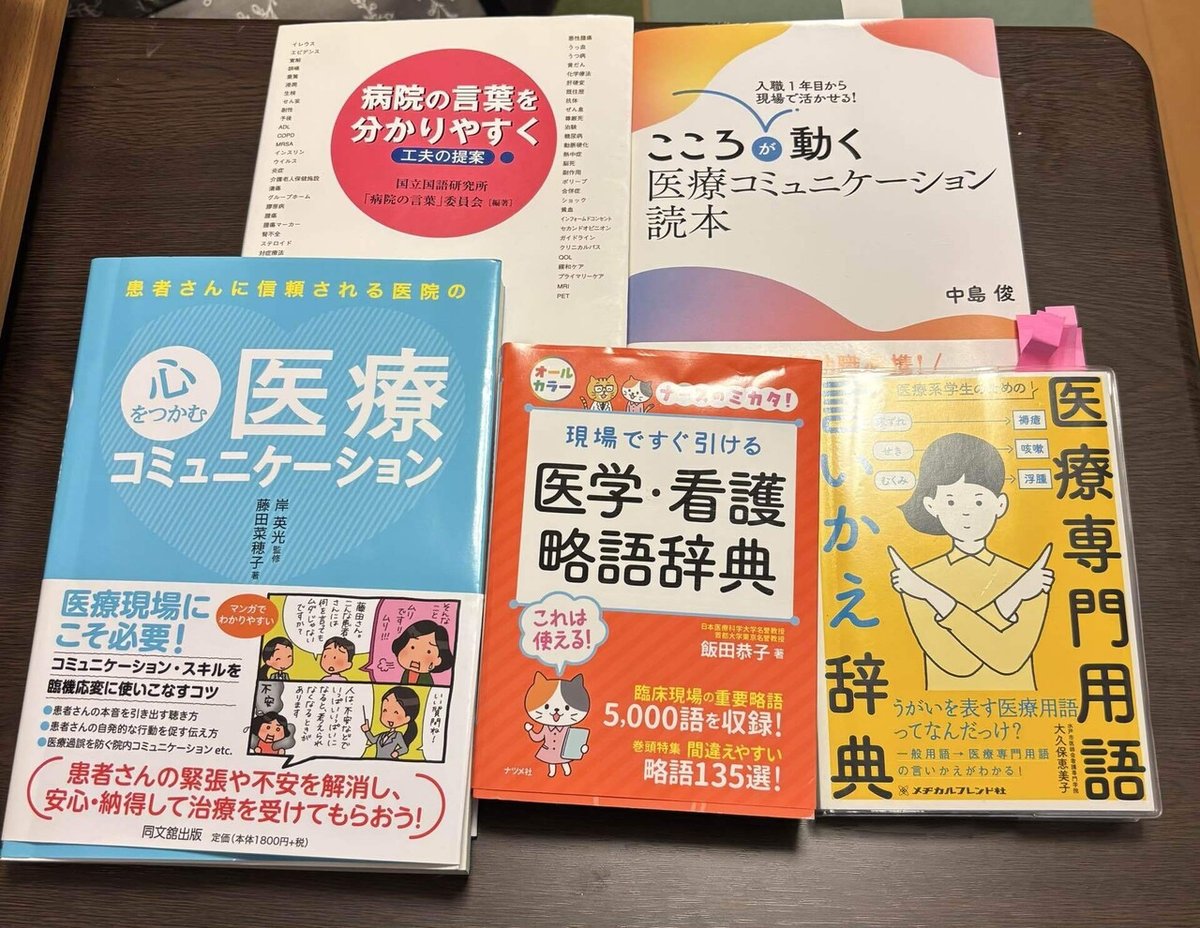

「医療の専門知識を持つ手話通訳者を養成しなければ」

「専門知識がない手話通訳者よりも、筆談のほうが役に立つのではないか」

いろいろな意見が世の中にはあります。

まず、医療の専門知識を持つ大学生なら、医療の仕事に就くのではないでしょうか?

コンビニのバイトにも劣る薄給の手話通訳者をあえて選択するとは思えません。

養成の重要性を唱えるなら、手話通訳者の待遇を改善しないと「手を挙げる人」がいないでしょう。大学や専門学校で手話通訳者養成の学科が成立しないのは「手話では食べていけないから」です。

筆談や音声認識アプリでコミュニケーションが取れるのではないか?という意見もよく聞きます。

それで解決できる聞こえない方はそもそも手話通訳を依頼しないでしょう。

手話がないとよくわからない。手話通訳が付いたほうがいい。

そういう人たちが派遣を依頼するのだと思います。

例えば看護師や医者が、会計の担当者が、筆談で応じるとはどういうことか。

その人たちの労力が増えるということ。もう一つ大事なポイントがあります。

時間がかかるということです。

そもそも筆談でいいんじゃない?とおっしゃる方は、筆談の経験があるのでしょうか。

字が書けるんだから筆談だってできるさ。というなら。

上記の記事に対して「ちょっと学んだぐらいじゃ役に立たないでしょ。筆談でいいんじゃない?」という意見があるのはどのように思われるのでしょうか。

「手話ができるんだから伝えられるでしょ」「字が書けるんだから」

きっと、記事の上の意見の人と、記事のコメントの人は同じ感覚で、自分では気が付かない矛盾を語っているのではないでしょうか。

手話通訳は、手話を必要とする聞こえない方と、聞こえる方との会話のやり取りをつなぐのが仕事です。

たとえ専門知識を持っていても、「鼠径ヘルニアの一般的な手術の方法はね」などと差し出口を言ったりはしません。

手話通訳者が、自分が全く門外漢の、ちんぷんかんぷんの分野の依頼を受けることがあります。

もちろん本番以前によく調べて、なるべく理解して臨むのですが、なかなかイメージがつかめない。

おそらく手話通訳を見ている聞こえない方には「この通訳者は知見を持っていないな」ということはわかるはずです。

一方、知見を持っている分野の手話通訳は、言葉をイメージ化できるので、聞こえない方は「ふむふむ、なるほど」と思えるわけです。

そういうことのために専門性は必要なのだと思います。

私は専門性を持たないけれども

専門性を持たないと言いましたが、ある、スポーツの種目においては、私は専門性を持った手話通訳です。ただ、私がそのスポーツをやめてしまったので、専門性を活かしていません。

最初に、医療の現場が多いと言いました。

千を超える医療現場で手話通訳をやってきました。

専門性は持たないけれども、私は簡単には積み上げられない経験を持っています。

それに甘えることなく、学ぶことを続けることが、「専門性を持たない手話通訳者のできること」だと思っています。

カッチカチの内容でごめんなさい。

ご覧いただきありがとうございました。

#手話通訳 #手話通訳者 #ろう者 #難聴者 #コミュニケーション #自己成長 # 専門職 #スキルアップ #学び #働き方 #キャリア

私、あらかわいおりのメンバーシップです。メンバー限定の情報をお届けします。

私の著書です。手話の勉強法を身につけましょう。

私のnoteの有料記事がお得に読めるマガジンです。